环保专家钱鸣:污染现场,他冲在最前面

4月16日上午,环境保护领域专家、学者钱鸣教授做客华中师范大学生命关怀团队,为我们讲述他的人生经历。清晨的窗口,微风吹来,带着一丝凉意,准备工作完成后,我们开始了对钱鸣教授的第一次访谈。

钱鸣教授接受生命关怀团队访谈

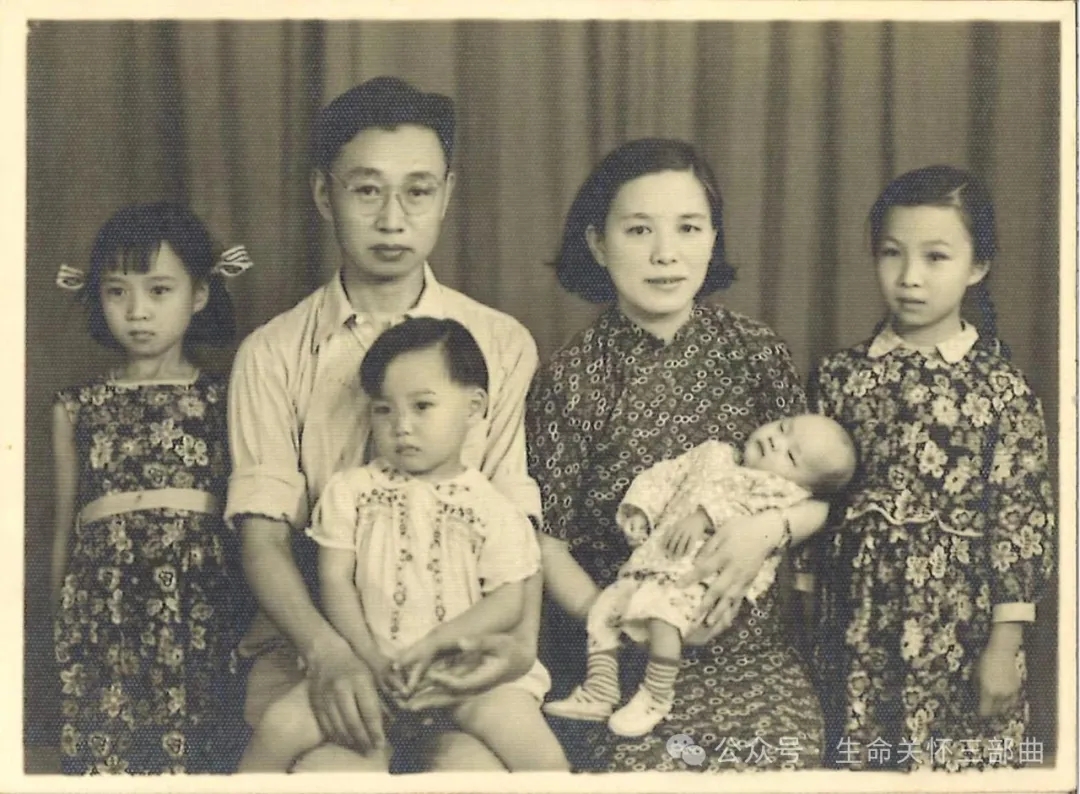

钱鸣教授出生于北京解放军301总医院,谈到自己名字的来源,钱教授兴致勃勃,“我出生的年代较为特殊,1957年6月8号,当天人民日报有篇社论,主题以‘大鸣大放’为背景,我的母亲从产房一出来就拿到这张报纸,所以我这个‘鸣’是这么得来的。”

钱鸣教授的第一张照片

作为一名部队大院的孩子,从小受到部队行为准则的影响,用钱鸣教授的话来说,就是充满了“正义感”。部队大院,是一个相对封闭的地方,独立的食堂、幼儿园、学校,有自己军人服务社,在这种特殊的环境下,大院里的人相对比较单纯,解放军艰苦朴素的作风也影响了每一个生活在大院里的孩子。谈起穿军装、戴军帽,钱教授回忆起当年的时光颇有自豪感,父母穿着带级别的马库尼军装进出大院,作为小孩子的他也有一种身在部队的优越感,这同时让他产生了一种要把一切事情做好的责任感。

钱鸣教授的母亲孙全淑、父亲钱存普

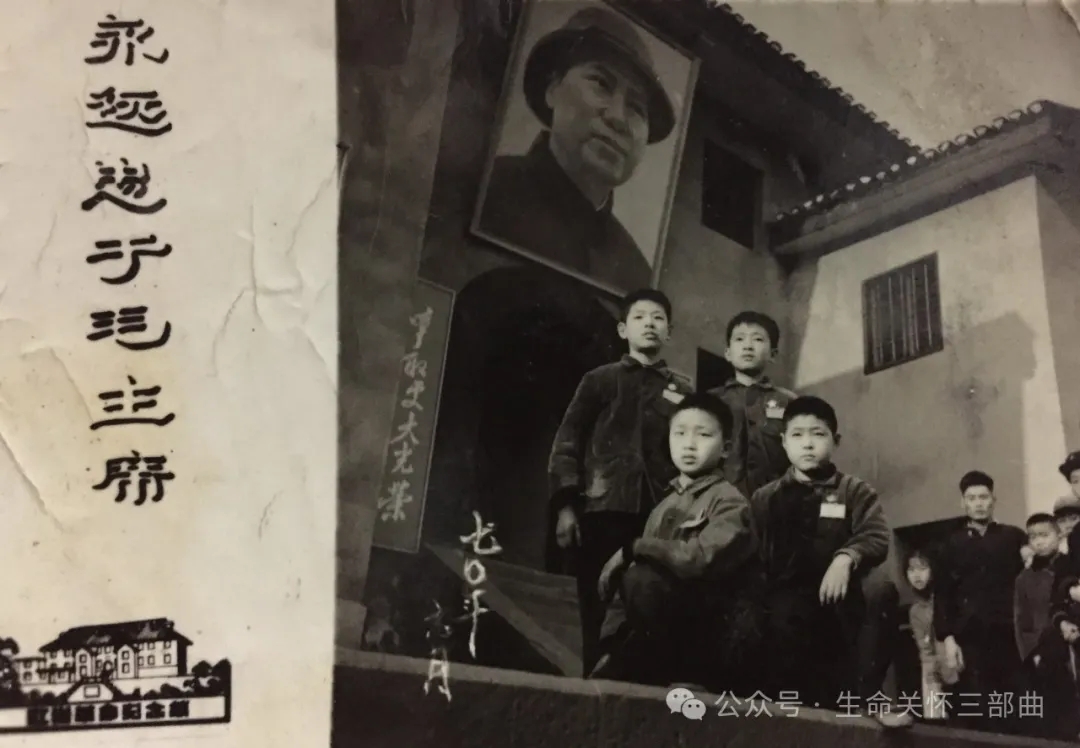

1964年,钱教授刚上小学,不久后便开始了“文革”,停课闹革命、上街游行、停课又复课。尽管当时还懵懂年少,但他对这段记忆依旧印象深刻,5年后,家庭背景使他的成长遭受“文革”的“洗礼”,父母因为是解放前大学毕业,“文革”期间,他们被定性为反动资产阶级学术权威,父亲被关进牛棚。家庭的变故,使他遭受着精神和肉体上的双重压力,但凭借父母的教导和幼年的经历,这些困难反而激发了他坚强的意志和自立更生的精神,十一二岁的他,学会了自己洗衣做饭,甚至是打毛衣。

1970年钱鸣教授小学六年级,重庆红岩村

在那个动荡的年代,上山下乡成为了无数人生活的写照。对钱教授而言,这段经历至今仍然历历在目。当时上山下乡有两种形式,一种是集体插队,另一种是单个插队,他单个插队。他被安排到了重庆永川县的紫桐公社莲花大队第五生产队,他至今对这个地名记忆犹新。后来公社改为乡,大队改为村,莲花便成了乡,紫桐变成了村。当时乡下环境比较艰苦,整个生产队只有他一个知青,得自己动手做饭,他还记得当时的锅,大而笨重,用来做饭、炒菜、烧水洗澡,所有的一切都得依靠它。整个下乡生活十分锻炼人,但是对于十一二岁就学会了洗衣做饭的青年小钱来说只是小菜一碟。“文革”烙印深深地刻在了每个经历过的人的心中。

20岁的钱鸣

钱教授的成长过程,受到了父母的许多朋友精神及学识上的帮助,如李国材、张远达、陈怀九、周谟仁、罗柏儒等教授学者都曾经在生活和学习上,给予钱教授莫大的支持和关怀,特别是钱教授与罗柏儒老先生的忘年交令我们感触良多。华中师范大学化学系教授罗柏儒老先生待人真诚、做事执着,在90岁高龄时摔跤骨折,医生说这个年龄没有办法做手术,太危险。她仍然坚持,并说:“什么危险,死在手术台上,我不怕。”后来手术成功,一直到老先生离世前都能自己走路。在罗柏儒老先生身上,钱教授看到了老一辈知识分子的坚韧和执着精神,这种精神激励着他在学术探索中不畏艰难、勇往直前,始终坚持追求卓越。

钱鸣教授、钱鸣教授母亲、罗柏儒、罗柏儒侄子

早年,化工系教授李国材得知钱鸣选择学环境工程专业后,告诉他干一行就要爱一行,既然是搞环保,就要不怕走到污染的第一线。后来刚参加工作的钱鸣经常想到这句话,别人不愿意去的污泥脱水间、垃圾填埋场,他都是第一个冲到前面,钱教授说:“我是搞这一行的,我怎么也得咬牙坚持过来。”正是这些学者、教授的精神和学术思想深深的影响着钱鸣教授的成长,使他在后来的科研学习道路上坚韧不拔,持之以恒,最终成为了环保领域著名的专家学者。

前排从右至左:殷正慈、孙全淑、罗柏儒;后排从右至左:詹绍启、陈怀九、钱鸣;1993年12月3日摄于武汉大学

当天,钱鸣教授也大大地肯定了我们生命关怀服务队的工作,他说,对老年人的关怀不应该仅仅是物质上的,更多地还应该是精神上的,帮助那些与社会脱节的老年人了解社会、找寻属于自己的价值。这次访谈让我们受益匪浅,钱教授以诙谐幽默的语气让我们了解到了他的精彩人生,他的精神也激励着我们自立自强,在人生这条路上永远保持热爱,永远努力前行。

文稿:任梦瑶 涂华宇

摄影:李嘉莹

编辑:胡 娟

审核:刘曙甲